REVIEWS : 006 国内インディペンデント・ミュージック(2020年8月)──松島広人(NordOst)

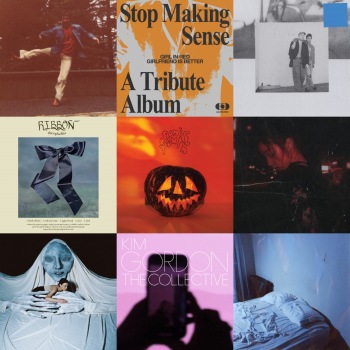

毎回、それぞれのジャンルに特化したライターがこの数ヶ月で「コレ」と思った9作品+αを紹介するコーナー。ノーウェーヴ・バンドAIZのWeird Instruments担当/ライターのNord Ost(松島広人)が、2020年のムードを感じる国内インディペンデントミュージック作品をセレクト。

THE NOVEMBERS 『At The Begining』

多くの人が待ち望んでいたであろうTHE NOVEMBERSの最新作は、レコーディングにあたりyukihiro(L'Arc〜en〜Ciel)を迎えるなど、今作にかける並々ならぬ熱量が感じられる大作となった。前作から続くポストパンクとニューウェイヴ、そしてゴシックへの愛情をそのままに、よりヴィジュアル系の遺伝子とその先に存在する美の表現を強める形でバンド自体のアップデートが随所から感じられる。 リード・トラックとなる「消失点」では、"本当の世界"や"本当の声"を”ずっとあった”ものとして聴き手に提示し、"生きがいのテーマパーク"という強制的に与えられた現実への抵抗が表現される。Quarantine(隔離/検疫)の不自由さに抗うため必要な音楽としても重要な一枚。

jan and naomi 『Neutrino』

静謐さと荒々しさが同居した、神性すら想起させるデュオ、jan and naomiの最新作は『Neutrino』をjan Urlila Sasが、『YES』をNaomiがそれぞれプロデュースする形で発表された。 『Neutrino』はノイズ・ダークウェイヴ的なサウンドデザインが印象的で、海外シーンにおける”Russian Doomer Music”(「厭世観に溢れた内向的な青年が深夜徘徊中に聴く音楽」をコンセプトとする、旧ソ連的意匠が散りばめられた陰鬱なポストパンク)の隆盛とも呼応する。 東京メトロのアナウンス音とポエトリー、唐突なノイズが入り交じるM.11「光の死宣<<Shining>>」は音楽体験の枠を逸脱した恐怖を与える怪作。リードトラックのM.2「幽の核<<Neutrino>>」は、ビリー・アイリッシュ以降のポップ・ミュージックの凡例として聴けるキャッチーさも孕んでいるが、MVで披露されたJan本人によるパラパラなど不可解な要素が中毒を促す。

jan and naomi 『YES』

一方、Naomiプロデュースの『YES』は前作からの意匠を継承したコケティッシュな音像が魅力の1枚。Naomiの透き通るようなヴォーカルと埋没するようなリヴァーブの効いたトラック、心の深い部分を揺さぶるリズムのヨレが重層的な美しさを感じさせる。 シングルカットもされたM.2「Amber」は前作『Fracture』の正当進化とも呼べる深みのある楽曲だが、ニュー・ロマンティックを思わせるM.7「Monk」の甘くポップな雰囲気も2分強のレングスながら印象深い。アルバムを締めくくる39秒トラック「□」が余韻に浸る気持ちを切り裂き、一抹の不安を抱かせる構成に恐怖せざるを得ない。

従来のイメージをかなぐり捨てるような『Neutrino』、jan and naomi的サウンドのさらなる追求を試みた『YES』を2枚通して視聴すると、自然と新型コロナウイルス以降の失われた未来への想いが強まる。

KONCOS 『I Like It』

日本を巡り続け、踏み込みすぎにすら思えるほど全力以上のライヴを熱演するKONCOSが、2020年という閉鎖の時代に何を与えてくれるのか?その一端に触れられる連続リリースの2作目は全てに対して愛を叫ぶ新たなアンセムだった。ライヴハウスの扉が閉ざされた今、かすかな希望を仮託して泣ける。 今年中に最新アルバムを発表するKONCOSは、全収録曲を3週間ごとに発表している。(他のリリース作も必聴!)新曲群を軸にしたプレイリストづくりをリスナーに呼びかけたり、各曲をイメージしたグッズをリリースしたりと、多彩な仕掛けも展開されている。 前作『Color & Scale』から続く、人や街の繋がりを大切に扱う活動ぶりは、Instagramで毎週配信される「KONCOS FLAVA」でもチェックできる。 あらゆる人にKONCOSの「最新の匂い」を確かめてほしい。

Wool & The Pants『Wool In The Pool』

坂本慎太郎が2019年のベスト・アルバムに挙げるなど、アンダーグラウンドを中心に密かな感心を集めていたWool & The Pantsの傑作が、待望のCDリリース(オリジナルは2018年にUS〈Peoples Potential Unlimited〉よりLPとでデータでリリース)。じゃがたらやフィッシュマンズ、EP-4の系譜として語られることが多いが、サウンドは類を見ない冷たさとグルーヴが同居した唯一無二のもの。トリップホップやダブ、ノーウェイヴを通過しつつ、日本のアンダーグラウンドシーンが内包するシニカルさをもってファンクミュージックを更新する圧倒的な傑作だ。 リリース自体は昨年に行われていたものの、M.2「Bottom Of Tokyo」の無感動な心情や、M.7「Edo Akemi」でストレートに引用されたJAGATARA「でも・デモ・DEMO」の歌詞による強烈なメッセージ性には、新しい生活様式への違和感を強く意識させられる。

Dos Monos『Dos Siki』

Dos Monosの進化が留まることを知らない。Black Midiやオードリー・タン(台湾のIT担当大臣)とのコラボレーションも記憶に新しい彼らは、最新作『Dos Siki』にて四季折々の情景を独特の視点から表現した。フリージャズを変異させた強烈なビートや膨大なリファレンスをコラージュ的に紡いだMCなど、圧倒的な情報量をもって聴き手を挑発する。 特にM.1「The Rite of Spring Monkey」で披露された皮肉的なパンチラインの数々は、社会への失望と嘲笑を知性をもって表現している。

「バスキアに憧れたヘンリーダーガー」 「雛見沢症候群のShock Corridor」 「見破れピンクムード」 「責任持たない繁栄の雄叫び」

……それぞれのリリックに、我々を悩ます「社会の宿痾」が直面している「何か」を想起せずにいられない。 ※宿痾…前々からかかっていて、治らない病気。持病。痼疾(こしつ)。宿病。(大辞林 第三版)

パソコン音楽クラブ『Ambience』

パソコン音楽クラブが最新作として提示したのは、自粛生活に影響されて誕生したという硬質なテクノだった。 「Dream Wark」「Night Flow」で脚光を浴び、ファミリー層にも「ポケモンしりとり」でアプローチを試みる彼らだが、その真骨頂はキャッチーさでは無く骨太でタイトなビートにある。もとよりではサウンドの厳格な追求を主としていたユニットであり、砂原良徳『LOVEBEAT』の系譜に連なる存在として参照されることは間違いないはず。 国内の音楽作品を再評価する独自の審美眼も本作の魅力を引き立てており、その眼差しは過去にコンピレーションにて友好関係を築いた島根県のネットレーベル〈Local Visions〉の作品群とも呼応する。 〈Local Visions〉と縁深いトラックメーカー"AOTQ"は過去作のリミックスを手掛ける形でパソコン音楽クラブとの接近を見せており、2月にリリースした「magical gadget」では、00年代インターネットを席巻した「初音ミク」を大胆にフィーチャーし楽器としての再評価を試みている。両作品は一種の「セカイ系」的ムードを内包し、Vaporwave以降に生まれた日本のポップスを再評価する潮流がもたらした最新の姿と言える。

舐達麻『BUDS MONTAGE』

ヒップホップシーンにおける2010年代から2020年代のトレンドのひとつは、SoundCloudラップやLo-Fi Hiphopなど、オールドアニメを主手としたオタク・カルチャーとインディペンデントの世界的なクロスオーヴァーだったが、舐達麻はそれらに目もくれず完全なTHUGを突き進んでいる。 ヒップホップにおいて「欧米の影響」といかに向き合うかは大きな課題であるが、彼らは和彫りのモチーフ、地元クルーとの反社会性を伴う繋がりなど、北関東的にローカライズされたギャングスタな美的感覚をカラーとして取り入れ、オールドスクールなブーンバップとNujabes以降のアンビエント要素を内包したトラックを選択することで見事に唯一無二の存在へと駆け上がった。 無菌の世界ではなく血肉が通うリアルを追求した最新作は、イリーガルを題材にしつつもどこか厭世観の漂う傑作となった。 『BUDS MONTAGE』のリリックは単なるボースティングではなく、行為およびそれに対する姿勢を濃厚で詩的に表現する。BADSAIKUSHからは「俺は俺だが お前と俺で 俺になる」とメジャー化への決意を感じさせるフレーズも。

ねじ梅タッシと思い出ナンセンス『もう少し綺麗に海が見えるところで』

「町の板前」が朴訥と紡ぐまっすぐな唄は、一切のレトリックを廃したことでイノセントな美しさを獲得している。京都をベースとして活動するねじ梅タッシと思い出ナンセンスは、全感覚祭2018などのステージを経てストレートであることの強さを印象づけた。過去作「二度とない日々」から続く「チミ」と「オラ」と「音楽」の関係性を伝えるプリミティブなメッセージを乗せるバンド・サウンドには、従来存在しなかったテクニカルな表現が加わっていることにも注目したい。 M.4「稲妻」はThe Bends期のRadioheadを思わせるギターの浮遊感とブルーハーツを継承したようなピュアなメッセージ性が同居する、とてつもないナンバー。心を打たれない人は存在しないのでは?と信じたい。

曽我部恵一『永久ミント機関』

曽我部恵一は表現者として常に最新で在り続ける。周囲が恐怖を抱くほどにそのアップデートは苛烈だ。新生サニーデイ・サービスの狂気的な3部作やヒップホップをモチーフとしたソロ作の連続リリースなど、変容し続けるムードには最早90年代の影は無い。 最新作は「室内での孤立した踊り」を想定して作られたかのような、9分半にも渡るダンスナンバー。『Dance To You』期に披露したサウンドの跳ね方や『Popcorn Balllads』『THE CITY』で垣間見えた薄暗さとサイケデリアを感じさせ、ここ数年のメソッドが詰まった集大成とも言える。 アートワークには伝説の前衛漫画「踊るミシン」のワン・シーンが採用されており、作品全体が統一されたメッセージを内包している。 実に閉塞的な夏を迎えることとなったが、せめて『永久ミント機関』の再生中はありもしない”Vaporsummer”(※)の幻影に浸りたい。

※著者造語。Vaporwaveの由来となった”Vaporware”=企画段階・開発中に何らかの事由で公開に至らず、日の目を見ることのなかったソフトウェアやハードウェアを総称する単語

![[Alexandros]、シャッポ、幸祜のALやブルアカのサントラなど注目の新譜を紹介【4月第4週】](https://imgs.ototoy.jp/feature/image.php/2025042403/9146ccd4e921c2daeb3d681c6eb79176988e968e.jpg?width=350)